【メーカー研究者執筆】低温下のオイルシール漏れメカニズム

ゴム材の使用最低温度について

オイルシールのゴム材には使用最高温度があると別記事で紹介しましたが、それとは逆に使用最低温度も存在します。使用最低温度はゴム材によって異なり、これを下回る温度下でオイルシールを使用すると、ゴム材の柔軟性を失うことで初期漏れ(回転直後の漏れ)が発生することがあります。本記事では、使用最低温度を下回ることで何故初期漏れが発生するのか、さらに油粘度との関係も交えながら解説します。

ゴム材の使用最低温度の定義について

オイルシールメーカーのカタログには、各ゴム材の使用最低温度が設定されています。オイルシールメーカーにおいて、使用最低温度を決定する上での重要な指標としてJIS規格(JIS K6261)の低温弾性回復試験(TR試験)があります。同試験の方法は、既定のゴム試験片を伸ばした状態で低温下に晒して凍結させ、その後徐々に温度を上昇させていった際の”弾性の回復率”と”その時の温度”の関係を測定するといったものです。一般的には、ゴムの弾性が10%回復した(=TR10という)時点の温度をゴム材の使用最低温度と定義します。

通常、NBRは-30℃、ACMは-20℃、FKMは-15℃程度が使用最低温度となりますが、ゴムを構成するポリマーの種類や配合成分設計などによっては、低温特性を向上させることが可能であり、例えばACMの使用最低温度を-40℃まで向上させるといった技術もオイルシールメーカーでは開発されています。

低温下での漏れメカニズム

使用最低温度よりも低温下でオイルシールを使用すると、どういったメカニズムで初期漏れに至るのでしょうか。

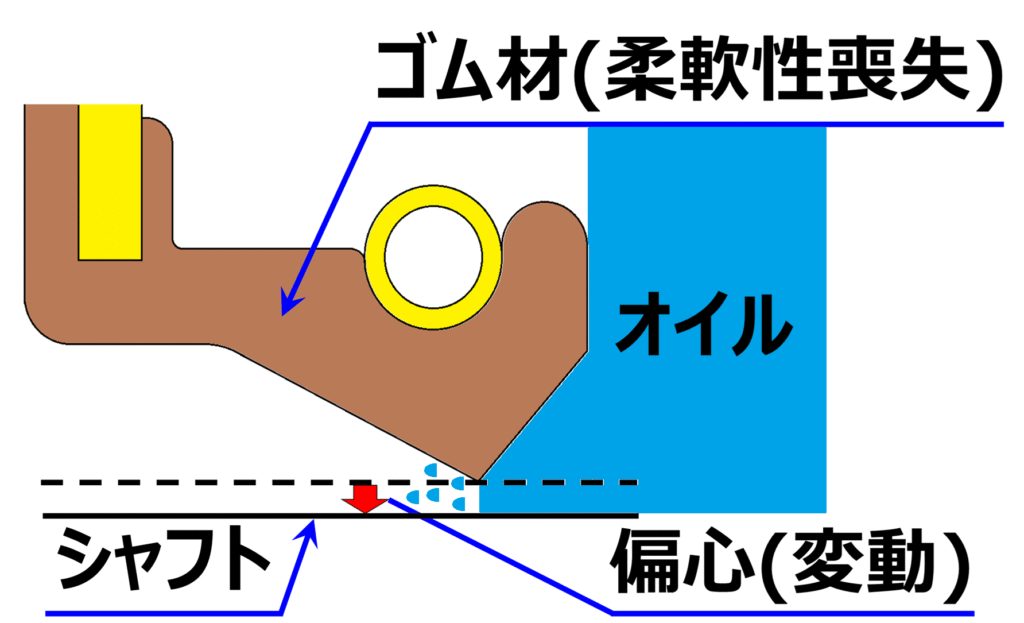

使用最低温度を下回ると、ゴム材はガラスのようにカチコチに硬くなり、ゴム特有の柔軟性を失います。柔軟性を失った状態でオイルシールを運転(軸を回転)すると、偏心に対して主リップは軸に追随することができず、主リップ先端と軸との間にすき間が発生するとで初期漏れに至ります(図1)。

軸が回転すると、主リップ先端は軸との摩擦によって発熱し、ゴム材の柔軟性は回復していくため密封性能も回復することとなります。ただし、柔軟性が回復しても、その後の運転停止時に再度使用最低温度を下回るようなことがあれば、同じことが繰り返されて初期漏れが発生します。

”初期漏れ”について、運転開始1min時点では既に油漏れが発生しています。よって、オイルシールメーカーでの低温環境試験としては、例えば「運転3min⇔停止冷却57min」の繰り返しのように、運転時間は極端に短くし、再冷却後の運転回数を稼ぐことで初期漏れを助長させることを狙った試験条件が一般的です。

図1 主リップ先端と軸とのすき間

低温下での漏れに対する油粘度の影響

上述のように、オイルシールはゴム材の使用最低温度を下回った状態で運転すると、主リップが偏心に追随できずに初期漏れが生じるリスクが高くなります。初期漏れが生じる偏心量については、油粘度の影響を大きく受けます。

近年、ユニットのトルク損失をできる限り抑えるために、ユニット内の潤滑油の低粘度化がトレンドとなっており、例えば自動車のエンジン油も0W-20などと低粘度化することで燃費効率をアップさせています。その背反として、ユニット内の各部品における油膜が薄くなることで潤滑が切れやすくなり、摩耗が促進してしまうことが考えられます。オイルシールも同様であり、リップ摩耗の促進やスティックスリップの発生などが懸念されます。

その中でも、オイルシールに対する大きなデメリットとして、低粘度油は低温下での流動性が良くなることで、初期漏れが生じる偏心量が小さくなってしまうことが挙げられます。高粘度油であれば、偏心によって主リップが軸に追随することができずに主リップ先端と軸との間に若干のすき間が発生したとしても、油の流動性が悪いことでオイルシールからの漏れが生じにくく(すき間からの流出に時間がかかる)、その後にゴム材の柔軟性が回復することで密封性能を維持できるという特徴がありました。その半面、低粘度油は同じすき間量であったとしても、油の流動性が良いことでオイルシールからの漏れが生じやすい(すき間から容易に流出する)といった特徴があります。

以上より、低粘度油を採用することは、オイルシールの低温下での密封性にとっては大きなデメリットとなります。現状のオイルシールをそのまま水平展開してしまうと市場漏れが懸念されることとなり、十分な事前検証が必要となります。

関連記事

以下の関連記事についてもご参照下さい。

【記事】【メーカー研究者執筆】オイルシール漏れ要因まとめ – MOKUオイルシール

【記事】オイルシールのクラック発生原因と対策 – MOKUオイルシール

本記事内容をご覧いただき、興味を持たれたり、『もっと詳細を知りたい』等と感じましたら、お気軽にお問い合わせよりご連絡をお願いいたします。

【ご参考1】熱電対付きオイルシールについて

当方では、オイルシールの主リップ先端温度を直接的に測定することができる”熱電対付きオイルシール”の製作を請け負っています。お客様で保有するオイルシールを当方へ送付いただき、熱電対を主リップ先端のゴム中に加工し、納品とさせていただきます。オイルシールのメーカーは問いません(どのメーカーでも対応いたします)。熱電対の+/-を表記した状態で納品いたしますので、お客様では熱電対をロガーに接続いただくだけで主リップ先端温度の測定が可能となります。

【ご参考2】オイルシールの現品調査について

当方では、オイルシールの現品調査を請け負っています。お客様より調査対象となるオイルシール(希望される場合は軸も)を送付いただき、詳細調査を実施し、密封性を有する状態かを考察(漏れが発生している場合は漏れ原因を推察)して調査レポートを提出させていただきます。オイルシールのメーカーは問いません(どのメーカーでも対応いたします)。現品調査を実施し、オイルシールメーカーの研究部/品質保証部と同様の視点で見解・考察を提示させていただきます。