【メーカー研究者執筆】オイルシールの必要最低緊迫力

必要最低緊迫力とは

オイルシールの耐久性能を見極める指標の一つとして必要最低緊迫力があります。オイルシールを長期使用する過程で下回ると漏れが発生するリスクが高くなる緊迫力のことです。

必要最低緊迫力は、使用環境(ユニットの偏心量など)によって変動します。オイルシールに要求される耐久性能を満足するため、主リップの摩耗やへたりが進行した場合であっても必要最低緊迫力を維持するように考慮して、主リップ緊迫力の初期設定値を決める必要があります。

初期設定値が低すぎると、運転時における主リップ摩耗/へたりの進行によって必要最低緊迫力を維持できなくなり、耐久性能を満足することができません。また、反対に初期設定値が高すぎると、主リップ異常摩耗によるポンプ量低下/条痕の発生や、発熱大によるへたり/クラック/ブリスタの発生などによって耐久性能を満足することができません。

ここでは、必要最低緊迫力の考え方について解説します。

単位長緊迫力の考え方

必要最低緊迫力を考える上で、単位長緊迫力を理解する必要があります。

緊迫力は単位N(ニュートン)で表され、基本的にオイルシールのサイズが大きくなるに従い緊迫力も上昇します。そこで、緊迫力をオイルシールサイズ(軸径Φmm)で除した値である単位長緊迫力(N/mm)の考え方を用いることで、オイルシールサイズの影響を受けずにオイルシール同士の緊迫力を横比較することができます。

例えば、以下2つのオイルシールの単位長緊迫力は以下となります。

●軸径Φ50mm、緊迫力7.9N :単位長緊迫力=7.9N/(50mm×π)=0.05N/mm

●軸径Φ80mm、緊迫力12.6N :単位長緊迫力=12.6N/(80mm×π)=0.05N/mm

一見、両者のオイルシールサイズ(軸径Φmm)と緊迫力はバラバラですが、単位長緊迫力は同じ設定値(=緊迫力に対するリップ設計は同等)と考えることができます。これは、オイルシールメーカーにおいてサイズの異なるオイルシールの緊迫力設定を横比較する際に用いる考え方です。

上記考え方を理解した上で、必要最低緊迫力の考え方を以下に解説します。

必要最低緊迫力の考え方

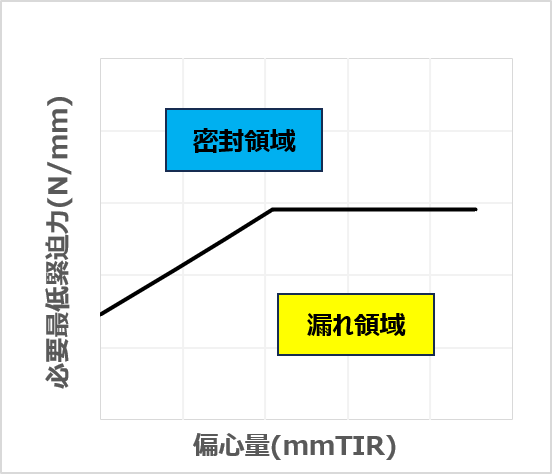

オイルシールの必要最低緊迫力は使用環境によって変動します。ここでは、最も影響度の大きい使用環境の一つである偏心量(=ユニットにおける径方向のシャフト振れ量)に対する必要最低緊迫力の関係を解説します。偏心量と必要最低緊迫力の関係を図1に示します。

図1 偏心量と必要最低緊迫力の関係

偏心量が大きくなると、シャフトの振れに対して主リップ先端が追随し切れなくなることで密封性能が低下するため、単位長緊迫力を上昇させて追随性を維持する必要性があります。ただし、偏心量が一定値を超えると、必要最低緊迫力は頭打ちとなるため過度に緊迫力を上昇させる必要性は無くなります(過度に上昇させてしまうことで、主リップ異常摩耗によるポンプ量低下/条痕の発生や、発熱大によるへたり/クラック/ブリスタの発生などが発生するリスクが上昇するため注意が必要です)。

オイルシールの主リップ緊迫力の初期設定値を決める際は、ユニット偏心量の情報を基に必要最低緊迫力を算出するとともに、ユーザーより求められる使用期間が経過しても必要最低緊迫力を維持できるよう考慮する必要があります。

上記では、必要最低緊迫力に影響する使用環境の一例として”偏心量”を挙げましたが、その他の使用環境としては”周辺温度”や”振動・衝撃”などがあり、偏心量を含むこれら複数の使用環境の要素を考慮した上で必要最低緊迫力を最終決定してリップ設計に反映する必要性があります。

関連記事

以下の関連記事についてもご参照下さい。

【記事】【メーカー研究者執筆】オイルシールの緊迫力とは – MOKUオイルシール

【記事】【メーカー研究者執筆】オイルシール漏れ要因まとめ – MOKUオイルシール

【記事】オイルシールの密封メカニズム | MOKUオイルシール

本記事内容をご覧いただき、興味を持たれたり、『もっと詳細を知りたい』等と感じましたら、お気軽にお問い合わせよりご連絡をお願いいたします。

【ご参考1】熱電対付きオイルシールについて

当方では、オイルシールの主リップ先端温度を直接的に測定することができる”熱電対付きオイルシール”の製作を請け負っています。お客様で保有するオイルシールを当方へ送付いただき、熱電対を主リップ先端のゴム中に加工し、納品とさせていただきます。オイルシールのメーカーは問いません(どのメーカーでも対応いたします)。熱電対の+/-を表記した状態で納品いたしますので、お客様では熱電対をロガーに接続いただくだけで主リップ先端温度の測定が可能となります。

【ご参考2】オイルシールの現品調査について

当方では、オイルシールの現品調査を請け負っています。お客様より調査対象となるオイルシール(希望される場合は軸も)を送付いただき、詳細調査を実施し、密封性を有する状態かを考察(漏れが発生している場合は漏れ原因を推察)して調査レポートを提出させていただきます。オイルシールのメーカーは問いません(どのメーカーでも対応いたします)。現品調査を実施し、オイルシールメーカーの研究部/品質保証部と同様の視点で見解・考察を提示させていただきます。