オイルシールの条痕発生原因と対策

オイルシールの条痕とは

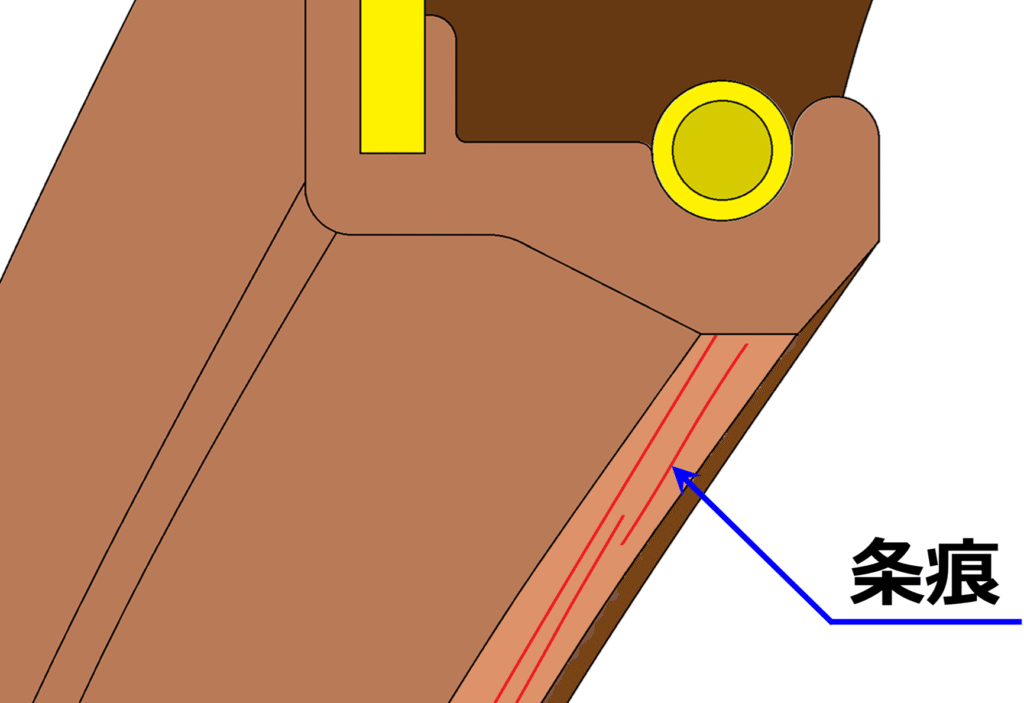

オイルシールを使用している過程で、主リップ先端(しゅう動面)へ条痕が発生することがあります。条痕とは、主リップしゅう動面に異物が噛み込んだ状態でシャフトが回転することによって生じる、円周方向の筋状の摩耗であり、ゴム表面に”へこみ”が発生した状態です(図1)。条痕はオイルシールの密封性能を低下させる要因の一つであり、条痕が生じるとその箇所はシャフトと接触しなくなることで、主リップ先端とシャフトとの間に接触異常をもたらし、漏れが発生する可能性があります。

条痕は、主に大気側(外部)または密封側(ユニット内部)からの異物が主リップしゅう動面に噛み込み、その状態でシャフトが回転することによって発生しますが、オイルシールのゴム摩耗粉が多量に発生した場合や、シャフトの金属摩耗粉が発生した場合であっても、これら摩耗粉の噛み込みによって条痕が発生することがあります。本記事では、条痕の発生原因(異物の発生源)とその対策について解説します。

図1 条痕

条痕の発生原因(異物の発生源)

条痕の発生原因(異物の発生源)として、主に以下の2つがあります。

1. 大気側(外部)または密封側(ユニット内部)からの異物の噛み込み

2. オイルシールのゴム摩耗粉、シャフトの金属摩耗粉の噛み込み

これら2つの原因のうち、1.はオイルシールの周辺異物(=環境)が影響するモードですが、2.はオイルシール・シャフトより発生する異物が影響するモードです。これらの詳細について、以下に解説します。

1. 大気側(外部)または密封側(ユニット内部)からの異物の噛み込み

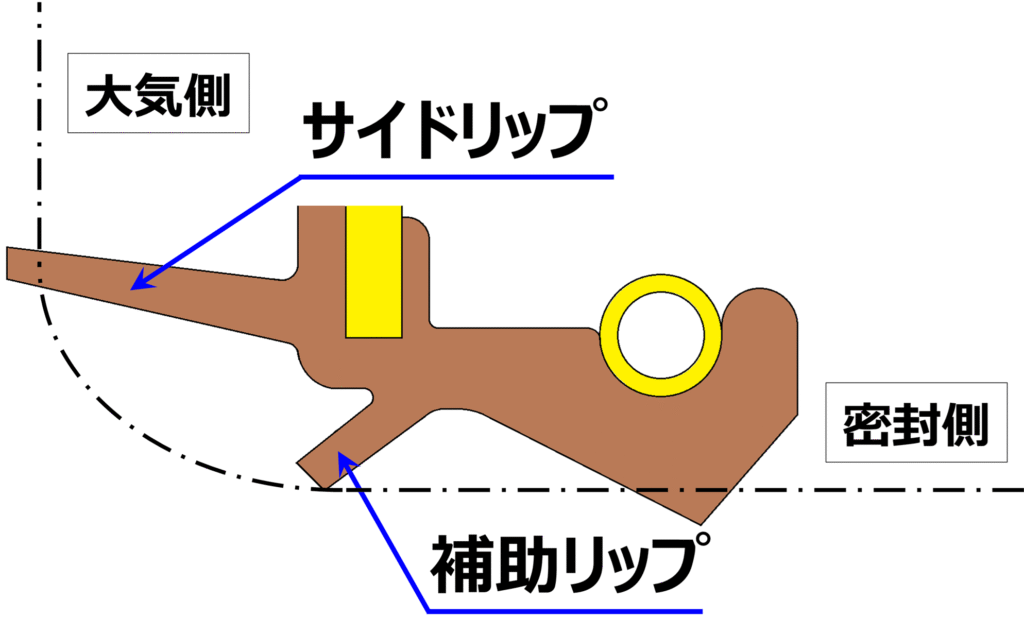

大気側(外部)または密封側(ユニット内部)よりオイルシールへ異物が到達する環境下であれば、主リップしゅう動面に噛み込みことによって、条痕が発生するリスクがあります。ここで、主リップ対しては、大気側(外部)からの異物は容易に噛み込みが生じてしまうため、大気側より異物がオイルシールに到達する環境下であれば、基本的に補助リップやサイドリップの設定が必須となります(図2)。

図2 補助リップとサイドリップ

よって、ここでは密封側(ユニット内部)からの異物に対する主リップしゅう動面への噛み込みリスクについて解説します。同リスクは、主に以下4点の影響を受けます。

① 主リップに到達する異物量

② 異物のサイズ

③ 偏心・スラスト移動

④ 主リップの形状

①について、当然ですが、主リップ先端部へ到達する異物量が多ければ、その分主リップしゅう動面へ噛み込むリスクは高くなります。異物量が多く、主リップ先端部周辺のカット面やシャフトに固着・蓄積してしまう場合には、異物が主リップ先端を持ち上げることによって異物浸入を促進してしまうことがあります。

②について、異物サイズは小さいほど主リップしゅう動面に噛み込むリスクは高くなります。一般的に、主リップ先端部には厚さ数μm~十数μm程度の油膜が存在することから、同油膜厚さよりも小さい異物は噛み込むリスクが高くなります。

③について、偏心量(=ラジアル方向の軸挙動)やスラスト移動(=アキシャル方向の軸挙動)によって、主リップのカット角度やしゅう動位置が変動することで、噛み込むリスクが高くなります。

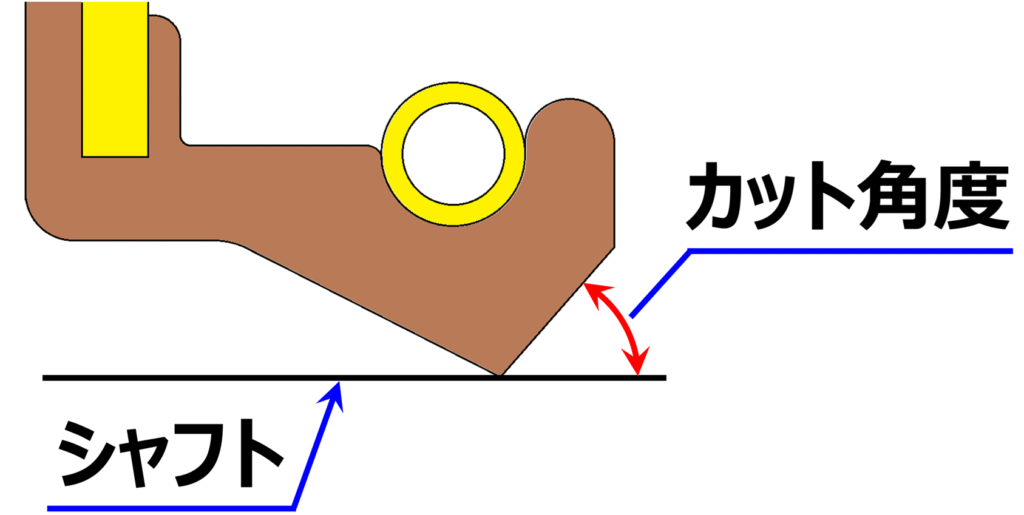

④について、シャフトに対して主リップのカット角度が小さい(=鋭角)であるほど、噛み込むリスクは高くなります(図3)。

上記①~④について、密封側(ユニット側)からの異物噛み込み対策としては以下があります。

●オイルシールのリップ構成変更(保護リップの追加など)

●オイルシールの主リップ設計変更(緊迫力アップ、カット角度の変更など)

●ユニットの構造変更(オイルシールを直列に2枚以上設置、ラビリンス構造の追加など)

●使用条件の見直し(偏心・スラスト移動の抑制など)

図3 カット角度

2. オイルシールのゴム摩耗粉、シャフトの金属摩耗粉の噛み込み

オイルシールやシャフトの摩耗粉が発生する環境下であれば、主リップしゅう動面に噛み込むことによって、条痕が発生するリスクがあります。両者は上記1.で解説したオイルシール周辺異物とは異なり、発生源が主リップしゅう動面であるため、必然的に噛み込むリスクは高くなります。

ただし、基本的にオイルシールの摩耗粉はゴムであるため柔らかく、主リップしゅう動面に噛み込んでも条痕に至ることは稀なのですが、潤滑切れ発生時などで異常摩耗(=摩耗粉の多量発生)が生じた場合には条痕が発生することがあります。

それに対してシャフトの摩耗粉の場合は、オイルシールの摩耗粉とは異なり硬いため、主リップしゅう動面に噛み込むことで条痕が発生するリスクは高くなります。シャフトの摩耗は、上記1.で解説した周辺異物の主リップしゅう動面への噛み込みや、そもそもシャフト硬度が低い場合などによって進行しやすくなります。

シャフトの摩耗について、対策は主に以下があります。

●周辺異物の主リップしゅう動面への噛み込みを抑制

●シャフトの適正硬度を維持(オイルシールメーカーの推奨値を遵守)

●オイルの粘度アップ、グリースのちょう度アップ(油膜厚さを向上させ、主リップ先端とシャフトとの直接接触を抑制)

関連記事

以下の関連記事についてもご参照下さい。

【記事】【メーカー研究者執筆】オイルシール漏れ要因まとめ – MOKUオイルシール

【記事】オイルシールの専門用語一覧まとめ – MOKUオイルシール

【記事】オイルシールの密封メカニズム – MOKUオイルシール

本記事内容をご覧いただき、興味を持たれたり、『もっと詳細を知りたい』等と感じましたら、お気軽にお問い合わせよりご連絡をお願いいたします。

【ご参考1】熱電対付きオイルシールについて

当方では、オイルシールの主リップ先端温度を直接的に測定することができる”熱電対付きオイルシール”の製作を請け負っています。お客様で保有するオイルシールを当方へ送付いただき、熱電対を主リップ先端のゴム中に加工し、納品とさせていただきます。オイルシールのメーカーは問いません(どのメーカーでも対応いたします)。熱電対の+/-を表記した状態で納品いたしますので、お客様では熱電対をロガーに接続いただくだけで主リップ先端温度の測定が可能となります。

【ご参考2】オイルシールの現品調査について

当方では、オイルシールの現品調査を請け負っています。お客様より調査対象となるオイルシール(希望される場合は軸も)を送付いただき、詳細調査を実施し、密封性を有する状態かを考察(漏れが発生している場合は漏れ原因を推察)して調査レポートを提出させていただきます。オイルシールのメーカーは問いません(どのメーカーでも対応いたします)。現品調査を実施し、オイルシールメーカーの研究部/品質保証部と同様の視点で見解・考察を提示させていただきます。