オイルシールのスティックスリップを抑制する方法

スティックスリップとは

スティックスリップとは、その名の通りスティック(Stick)とスリップ(Slip)の状態が生じることです。スティック(Stick)は「固着」、スリップ(Slip)は「滑る」ことを表します。

通常、シャフトが回転する際、オイルシールの主リップ先端はシャフト表面に対して連続的になめらかに滑ります。それに対し、スティックスリップは主リップ先端がシャフト表面に対して「固着⇔滑る」を交互に繰り返す状態のことであり、同状態が生じると主リップ全体に振動(ビビリ)が発生します。オイルシール以外でのスティックスリップの例として、自動車のワイパーを起動した際、雨量が少ない場合などに生じるワイパーの振動(ビビリ)をイメージいただくと分かりやすいと思います。

特徴として、スティックスリップが発生すると主リップ全体の振動(ビビリ)よって鳴き(異音)が聞こえることがあり、『キィィィィィ』や『ギューーーー』といった、かん高い音が響き渡ります。

スティクスリップが与えるオイルシールへの影響

スティックスリップが発生することで、オイルシール及びその周辺環境には以下の弊害が生じるリスクがあります。

1. オイルシールの密封性能が低下する(振動により主リップ先端とシャフトとの間に隙間発生)

2. ポンプ量が低下する(シャフトに対する主リップ接触角が変動した状態で摩耗し、面圧分布悪化やねじ摩耗が生じる)

3. 主リップ摩耗が大きく進行する

4. 主リップ摩耗粉が多量発生し、主リップや周辺部品(軸受など)への噛み込みや、潤滑材の劣化(異物混入)に繋がる

5. 主リップ温度が上昇し、ゴム/潤滑材の劣化に繋がる

上記より、スティックスリップの弊害は大きく、メリットは一切ありません。よって、スティックスリップを発生させないための対策は非常に重要です。特に、運転条件が超高速または低速・揺動であったり、主リップ緊迫力を高く設定していたり、潤滑環境が悪かったり、さらに低粘度グリースを採用している場合などの使用条件下では、スティックスリップが発生するリスクが高いため注意が必要です。

スティックスリップを抑制する方法

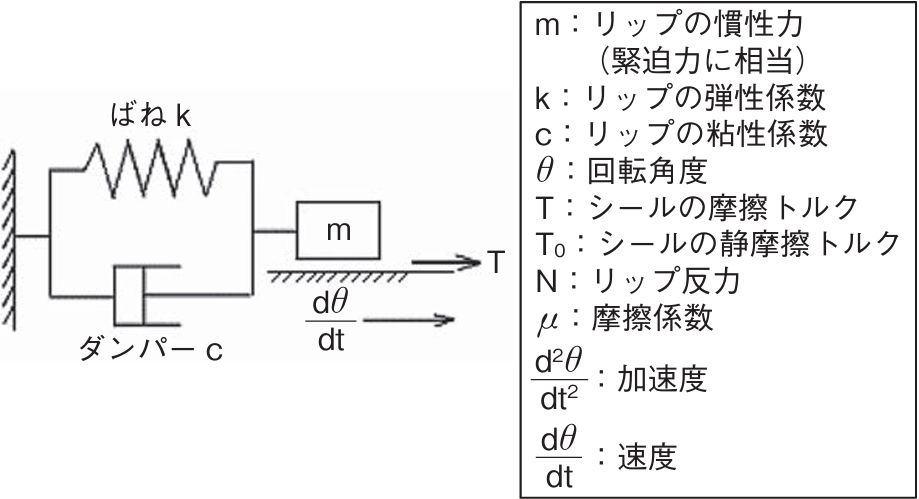

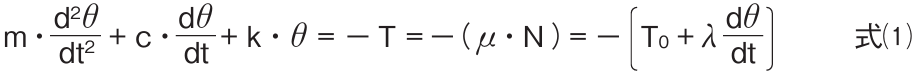

オイルシールの振動モデルを図1に示します。

図11)

式(1)より、スティックスリップに影響する因子として、摩擦係数μ,緊迫力N,主リップ粘性C,主リップ剛性Kの4つがあります。従って、スティックスリップの発生を抑制する方法は以下となります。

1. 摩擦係数μを低下させる

2. 緊迫力Nを低下させる

3. 主リップ粘性Cを上昇させる

4. 主リップ剛性Kを上昇させる

近年の各オイルシールメーカーの動向として、使用条件が超高速(周速50m/s級)の場合は、上記1.「摩擦係数μを低下させる」に着目して対策を行っている傾向があります。主リップ先端の摩擦係数μを低下させるため、主リップ先端にコーティングを施したり、ゴム材の添加剤の種類・量を見直すことでゴム材そのものの摩擦係数μを低下したりなど、各社とも手法は様々です。

また、産業用ロボット/減速機向けオイルシールのように、使用条件が低速・揺動であったり、低粘度グリースを採用している場合には、スティックスリップに対して取るべき対策も変化します。

参考文献

1) Y.MOKUBO、H.KURODA:EV 駆動モータ用高周速度シールの開発(JTEKT ENGINEERING JOURNAL No.1020 2023)

EV駆動モーター用高周速度シール(周速50m/s)の開発事例

参考までに、当方が執筆したEV駆動モーター用超高周速度シール(周速50m/s)の開発事例をご紹介します(以下の記事参照)。EV駆動モーター特有の仕様である、超高周速度50m/s 且つ潤滑変動(貧潤滑・良潤滑)の使用条件下において、目標の耐久性能を達成した事例です。開発途中のスティックスリップへの対応や、熱電対付きオイルシールの活用事例などが記載されていますので、ご一読いただけましたら幸いです。

●EV 駆動モータ用高周速度シールの開発(JTEKT ENGINEERING JOURNAL No.1020 2023)

【記事 ※無料】EV 駆動モーター用高周速度シールの開発|JTEKT ENGINEERING JOURNAL|株式会社ジェイテクト

関連記事

以下の関連記事についてもご参照下さい。

【記事】【メーカー研究者執筆】オイルシール漏れ要因まとめ – MOKUオイルシール

【記事】産業用ロボット/減速機向けオイルシールの漏れ原因動向 | MOKUオイルシール

【記事】【メーカー研究者執筆】オイルシールの緊迫力とは – MOKUオイルシール

本記事内容をご覧いただき、興味を持たれたり、『もっと詳細を知りたい』等と感じましたら、お気軽にお問い合わせよりご連絡をお願いいたします。

【ご参考1】熱電対付きオイルシールについて

当方では、オイルシールの主リップ先端温度を直接的に測定することができる”熱電対付きオイルシール”の製作を請け負っています。お客様で保有するオイルシールを当方へ送付いただき、熱電対を主リップ先端のゴム中に加工し、納品とさせていただきます。オイルシールのメーカーは問いません(どのメーカーでも対応いたします)。熱電対の+/-を表記した状態で納品いたしますので、お客様では熱電対をロガーに接続いただくだけで主リップ先端温度の測定が可能となります。

【ご参考2】オイルシールの現品調査について

当方では、オイルシールの現品調査を請け負っています。お客様より調査対象となるオイルシール(希望される場合は軸も)を送付いただき、詳細調査を実施し、密封性を有する状態かを考察(漏れが発生している場合は漏れ原因を推察)して調査レポートを提出させていただきます。オイルシールのメーカーは問いません(どのメーカーでも対応いたします)。現品調査を実施し、オイルシールメーカーの研究部/品質保証部と同様の視点で見解・考察を提示させていただきます。